悲劇だけではない沖縄戦の記憶―約600名が生還した「轟壕」を訪ねて

「いろはとあさきの父」がお届けする沖縄一周旅行、6日目(2024年10月6日)。ジョン万次郎が希望を胸に上陸した大度海岸を訪れた後、私は同じ糸満市にあるもう一つの重要な史跡へと向かいました。時刻は16:00。そこは、沖縄戦の記憶を刻む主要な戦争遺跡(戦跡)の一つ、「轟壕(とどろきごう)」です。

生存の物語が残る、稀有な場所へ

沖縄戦の戦跡の多くは、悲しい大量死の物語を伝えています。しかし、この轟壕は、沖縄県庁最後の地という悲劇の舞台でありながら、絶望的な状況下で約600名もの人々が生還したという、生存の物語を併せ持つ稀有な場所です。この悲劇と生存の複雑な交錯に、沖縄戦の最終局面における人間の極限状態と選択の重みを感じずにはいられません。

この記事で、「轟壕」の多層的な歴史に迫る

この記事では、私が訪れた「轟壕」について、その歴史的背景、内部で繰り広げられた人間ドラマ、そして訪問する際の注意点までを詳しくご紹介します。ここは、沖縄の歴史を深く理解する上で、非常に重要な場所です。「沖縄の戦跡に興味がある」「沖縄戦について深く知りたい」という方、ぜひお読みください。

沖縄県庁最後の地、そして生存のガマ

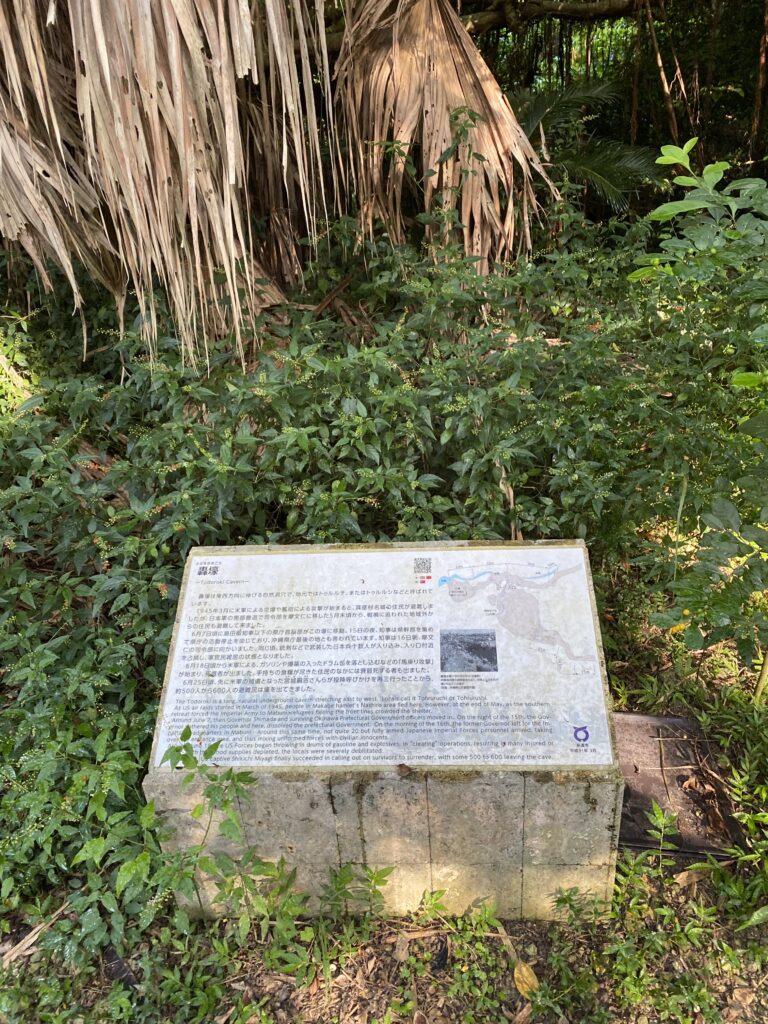

糸満市伊敷に位置する轟壕は、地元で「カーブヤーガマ」(コウモリの洞窟)とも呼ばれてきた、全長約100mの自然の石灰岩洞窟です。木々に覆われた窪地(ドリーネ)の底に、黒々とした開口部が静かに佇んでいます。

この場所は、沖縄戦において「沖縄県庁最後の地」として組織的抵抗の終焉を象徴する場所であると同時に、絶望的な状況下で約600名もの人々が生還したという、生存の物語を併せ持つ、沖縄の戦跡の中でも極めて稀有な場所です。

轟壕で何が起きたのか

当初、住民の計画的な避難場所だった轟壕の運命は、1945年6月に大きく動きます。

- 6月上旬:沖縄県知事・島田叡氏と県庁幹部が、行政機能を維持する最後の拠点として壕に避難。

- 6月15日:島田知事が県庁組織の解散を宣言。轟壕は「沖縄県庁最後の地」となる。

- 6月中旬:知事が去った壕に武装した日本兵が入り込み、中にいた数百人の住民や職員を支配下に置く。壕は避難所から牢獄へと変わる。

- 6月18日:米軍による「馬乗り攻撃」が開始。日本兵は住民の投降や脱出を固く禁じる。

- 6月24日~25日:捕虜となっていた沖縄県民・宮城嗣吉氏らの粘り強い説得の末、壕内にいた約500人から600人の人々が集団投降を決意し、九死に一生を得る。

この一連の流れは、大日本帝国の秩序が崩壊し、新たな主体性によって人々が救われるという、劇的な転換の舞台でした。

闇の中の人間模様

壕の中では、様々な立場の人々の生々しいドラマが繰り広げられました。

- 島田叡知事:死を覚悟して沖縄に赴任し、最後まで県民の命を救うために奔走。部下に生きる自由を与えた最後の決断は、深い人間愛に根差しています。

- 住民たち:当初の希望の場所は、日本兵の支配により飢えと恐怖の牢獄へと変わりました。泣き声をあげる赤ん坊が殺害されるという悲劇も起きたと伝えられています。その地獄の中で、彼らは最後に生きる道を選びました。

- 兵士たち:指揮系統を失い、死の恐怖に駆られた敗残兵でした。「生きて虜囚の辱めを受けず」というイデオロギーの下、住民に死を強要しながら、伝えられるところによれば、彼ら自身は別の出口から脱出し投降したと言われています。

訪問前の準備と心構え

轟壕は、整備された観光施設ではありません。訪問には、歴史への敬意と共に、十分な準備と安全への配慮が不可欠です。

- アクセス:那覇空港から車で約30分。公式な駐車場やトイレはありませんので、近隣に配慮して駐車する必要があります。

- 必須装備:壕内は完全な暗闇のため、強力な懐中電灯またはヘッドライトが絶対に必要です。地面は湿って滑りやすく凹凸が激しいため、頑丈で滑りにくい靴も不可欠。安全のため軍手もあると良いでしょう。

- 安全上の警告:壕は未整備で照明もありません。訪問は自己責任となります。単独での入壕は極めて危険ですので、必ず複数人で行動してください。

- エチケット:ここは心霊スポットや探検の場ではなく、慰霊と記憶のための神聖な場所です。静粛を保ち、厳粛な態度で臨むことが求められます。窪地へ下りる階段の先には慰霊碑が建立されています。

まとめ:轟壕が伝える、絶望と希望の物語

また、この場所の複雑な歴史を深く理解するためには、ボランティアガイドの案内を依頼することも強く推奨されます。

糸満市に静かに佇む轟壕。そこは、沖縄県庁最後の地という悲劇の舞台でありながら、約600名もの人々が生還したという、稀有な生存の物語が刻まれた場所でした。

壕の暗闇の中で起きたことは、戦争が人間をいかに変えてしまうかという非情さと、それでも生きることを諦めなかった人々の強さ、そして同胞を救おうとした人間の理性の輝きを、私たちに教えてくれます。

轟壕は、単なる過去の遺物ではなく、現代に生きる私たちへの生きた教訓として、平和の尊さを静かに、しかし力強く語りかけていました。